めんくいギャラリー

2013年度市民講座「村山かてうどんと村山地粉を楽しむ料理」

■2014年1月19日市民講座第3回「村山かてうどんを楽しむ」in武蔵村山市民会館

市民講座第3回目は「村山かて肉まん」を作ります。

生地は手打ちうどんの粉で、中に詰めるあん(肉だね)の具材は"かて"と同じ食材を使うから、かて肉まん。

講習会としてみなさまとご一緒するのは会としてもはじめての試み。

たくさんの方にお越しいただけてうれしい限りです(^-^)

準備の内容も風景もいつもと違って新鮮。

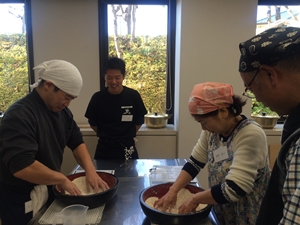

手打ちうどんの講師のみなさん、はじめてのことですがそこはやはり日ごろの慣れとチームワークで、てきぱきと準備が進みます。

今回は手ごねパンの分野なので手打ちうどんとは生地のこね方など異なることも多いため、専門のアシスタント講師の方をお迎えしました。

リハーサルからご参加いただき、当日の動きはもう、勝手知ったる仲間の一員。

頼もしい助っ人のサポートのおかげで安心して講義に集中できました。

前回までうどん生地をこねていた受講生のみなさん。

加水量、加水の仕方、こね方や成形となにからなにまで勝手が違うパン生地作りについついうどんのときのクセが出てしまったり・・なんてこともありつつ、でもそこは粉との対話に慣れていたせいかすぐに勘どころができて。

ひき肉料理のコツなども交えつつあんも自分たちでこねます。入っている具材は小松菜や茄子、長ねぎ、しいたけなど、どれも村山かてうどんでおなじみのものばかり。

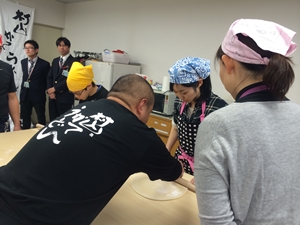

中華まんの成形はちょっと難しいのですけれど、うどんのめん棒からみたらあまりに小さな点心用めん棒に持ち替えた手を器用に動かしつつ、ひとつひとつ丁寧に包んでいきます。

蒸し器のふたを開けた瞬間はどのグループも、ふっくら大きくふくらんだ肉まんの姿に「わぁ〜!」の歓声。

熱々の肉まんは、割ってみると中身がぎっしり。手づくりならではの贅沢です。

あちこちから「おいしいね〜(^-^)」の声。

苦労して作ったほかほかの肉まんは、村山かてうどんと同じ野菜も加えてやさしい味わいを活かしたオリジナルレシピ。みなさまにご満足いただけてよかった。

今回、手打ちうどん以外の講習を開催させていただいたことは私たちにとってもたくさんの学びがあり、今後の講習会企画に向けての新たな一歩となりました。

村山地粉をみなさまにもっともっと楽しんでいただけるよう、これからも楽しくおいしい企画を考えていきたいと思っています。

■2013年12月15日市民講座第2回「村山かてうどんを楽しむ」in武蔵村山市民会館

全4回の通し企画ということで、今回2回目のご参加となる受講生のみなさま。前回で顔見知りになった方たちもいらっしゃるせいか、一気に和やかな空気に。

第2回のデモンストレーション講師を務めるのは、引き続きの小泉講師と、今回初となる木下講師。

前回の遠藤講師の経験値も踏まえつつのスムーズな進行ぶりで、いつも通りの美しいうどんを打ってくれました。本当に将来有望な新人講師おふたりです(*^-^*)

二度目のうどん打ちということで、受講生の方々の作業もとってもスムーズ。

前にもお伝えしたとおり、イメージした上で初回から通して打つという前回の経験が活きているのか、二度目とは思えない出来栄えのうどんが続々とできあがっていました。

今回のテーマは「村山かてうどんを楽しむ」。

ご自宅で存分に手打ちうどんをお楽しみいただくためには、おいしいつゆ作りも欠かせないでしょうということで、こちらも新しい試みとなる“だしの引き方”と“かえしの作り方”の講義を行いました。

これまでご希望いただく声は多かったものの、めんくい教室では時間と運営の面でなかなか実現できなかったコンテンツ。

今後の手打ちうどん教室の在り方を占う上でもわれわれにとってとても大事な機会に身が引き締まります。

いりこをきかせた引きたての出汁に「おいしい」の声をいただき、ほっ(*^-^*)。

かえしと合わせ、豚肉を加えて仕上げた肉汁も好評で、実現できてよかったと思う一幕でした。

最後は今回の講師・スタッフ一同。

前回よりも人数が増えているのは、担当ではなくても「手伝いにきたよー」とふと顔を出してくれるうれしい仲間たちがいたから。

これまでいっしょにたくさんの場数を踏んできた顔ぶれは、それぞれが阿吽の呼吸で役割を見つけ、互いにフォローし合いながら即興で場を創っていくことができる。

人に恵まれるというのはこういうことなんだと思います。

今回の市民講座、手打ちうどんの回はこれで終了。

受講生のみなさまにはご自宅での復習用に、村山うどんの会オリジナルのうどん粉と、こちらもオリジナルのつゆパックをお持ち帰りいただきました。ぜひおいしいうどんをご家族やお仲間とお楽しみいただけたらと思っています。

折り返し地点で残りあと2回。

次回からはうどん粉を使ったパン作りという新しすぎる企画に入ります。

ちょっと緊張しつつも、また受講生のみなさまと楽しくご一緒できたらと思います。

■2013年11月30日市民講座第1回「はじめての手打ちうどん」in武蔵村山市民会館

通常は年に1クールだけ開催している村山うどんの会の一般向け手打ちうどん教室ですが、今年度は武蔵村山市教育委員会 生涯学習スポーツ課様からお声をいただき、秋からの講座も開講させていただく運びとなりました。

せっかくの機会、新たな試みも加えつつ楽しいものにしよう!と準備を重ねて迎えた当日。抽選によりお越しいただけることになったたくさんの受講生のみなさまの真剣な眼差しを前に、ごあいさつ差し上げる当会会長もいつになく身の引き締まる思いだったようです。

今回、これまでの「めんくい教室」からいちばん大きく方向転換したのは講義スタイル。講師によるデモンストレーション形式を導入しました。

まずは受講生のみなさまに講師の手本をじっくりとご覧いただいてイメージトレーニング。それから各卓に分かれて実際にうどんを打っていきます。

デモンストレーション形式の特長として、まずはじめに集中して観察することで作業が始まってからの受講生のみなさんの動きがスムーズになります。

実習中はデモンストレーション講義を行った講師とサブの講師が各卓をまわりながら、アドバイスさせていただいたり、質問にお答えしたり。

一度見ただけではもちろん打つことはままならないのですけれど、イメージを持った上で自らひととおりの工程を進めることは、早い上達にもつながります。

それと今回は食事タイムもゆったりとお楽しみいただこうということで、いつもの大皿盛りではなく個別盛りで配膳しています。

食卓となるテーブルにセンターを敷き、ちょっとした草花をあしらって。

せっかく自分で打ったうどんですから、お召し上がりいただく時間もすてきな思い出となればよいなと思うのです。

今回の講師チーム。

ベテランの小泉講師を中心に、今回がデビュー戦となった遠藤講師、木下講師がしっかりと脇を固めます。

このふたりの新人講師、今期のめんくい教室全回参加を経て、十分すぎる実力を蓄えての講師着任。今回デモンストレーションを務めた遠藤講師は、緊張する様子はありつつも、安定した技術力で見事な腕前を披露してくれました。

頼もしい新人講師おふたりの仲間入りは、継承研究所の今期いちばんのトピックスだと思います。

そして今回の市民講座を担当する講師・スタッフ一同。

晴れやかな笑顔が充実感を物語っています(^-^)

仲間といっしょになにかを創り上げること。そんなことも、村山うどんの会だからこそ叶う、得難い機会なのかもしれません。

最後にちょっと番外編。

新しい試み満載の今回の市民講座、さすがにいきなり本番を迎えるには不安も・・ということで、事前に本番さながらのリハーサルを行いました。

受講生役として、以前に出張手打ちうどん教室も開催させていただいた「青梅ガス女子会」の方々と、そしてなんとも恐れ多いことに当会会員店「村山満月うどん」の店主ご夫妻にご協力をいただきました。

青梅ガス女子会のみなさまはお忙しい中にもかかわらず、快く、気持ちよくお引き受けくださって、そして当日も楽しい雰囲気を作ってくださいつつご参加くださいました。

本当にいつも感謝、感謝です。

プロのうどん店主を前にデモンストレーションを行うという、あまりにも怖いもの知らずな所業に若干手が震えましたが(笑)、むしろそのあとの実習で満月大将の技を間近に見る機会に恵まれたことが、主旨とはちょっとズレつつも、実はこの日いちばんの裏成果だったような・・(^-^)

青梅ガス女子会のみなさま、満月うどんご夫妻、本当にどうもありがとうございました!